Если взять кусок арктического морского льда и рассмотреть его под микроскопом, то, вероятно, ничего особенного увидеть там не ожидается. Замёрзшая вода, застывшие отложения, возможно, несколько ещё живых микробов, запертых в стазисе. Но стоит присмотреться внимательнее.

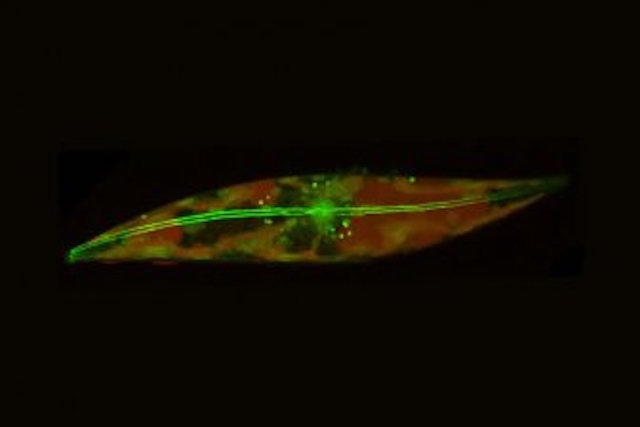

В тонких прожилках во льду скользят одноклеточные водоросли – диатомовые водоросли. Исследователи идентифицировали несколько арктических диатомовых водорослей, в основном из рода Navicula, с помощью микроскопии и ДНК-штрихкодирования.

«Вы можете видеть, как диатомовые водоросли буквально скользят, словно катаются на коньках по льду», — сказал Цин Чжан, научный сотрудник Стэнфордского университета и ведущий автор нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. «Диатомовые водоросли максимально активны, пока температура не опустится до –15 °C, что крайне удивительно».

Это самая низкая температура, при которой когда-либо было зафиксировано движение эукариотической клетки — таких же клеток, как у людей, деревьев и грибов.

Это открытие открывает окно в скрытый, подвижный мир под ледяной поверхностью Арктики, но также поднимает неотложные вопросы о том, как меняется жизнь по мере исчезновения льда над ней.

Открытие было сделано в ходе 45-дневной летней экспедиции по Чукотскому морю, региону Северного Ледовитого океана, расположенному между Аляской и Россией. На борту исследовательского судна Sikuliaq учёные из лабораторий Пракаша и Арриго в Стэнфорде собрали ледяные керны в 12 местах.

Некоторые из этих кернов выглядели так, будто были покрыты грязью. Но под специальными микроскопами для работы при отрицательных температурах (некоторые из них были созданы исследовательской группой с нуля) эти полосы ожили.

Внутри узких, тончайших, как волос, каналов во льду скользили диатомовые водоросли. Не дёргаясь. Не извиваясь. Плавно скользя по поверхностям, в которые они должны были вмерзнуть.

«Они выделяют полимер, похожий на слизь улитки, который прилипает к поверхности, словно верёвка с якорем», — пояснил Чжан. «А потом они тянут за эту „верёвку“, и это даёт им силу двигаться вперёд».

Исследователи обнаружили, что эта «верёвка» состоит из слизи — скользкого, богатого белком секрета. В неё встроены те же молекулярные механизмы, что и в мышцах человека: актин и миозин. Каким-то образом эти механизмы всё ещё работают при температуре –15°C.

Еще более удивительно: в то время как их сородичи, живущие в зонах умеренного климата, замирают при температуре около –1°C, арктические диатомовые водоросли передвигаются на льду почти в десять раз быстрее при отрицательных температурах.

Арктический морской лёд образует пористую матрицу, пронизанную микроскопическими соляными каналами. Эти узкие прожилки позволяют диатомовым водорослям обитать в точных микрозонах, где свет проникает сквозь них, а солёность воды находится в оптимальном диапазоне. В течение долгих полярных ночей и холодных сезонов сохранение подвижности может быть вопросом выживания.

«Диатомовые водоросли выбирают определённые глубины в ледяном керне, где обеспечивается оптимальное освещение, питательные вещества и солёность», — пишут учёные в своём исследовании. Без движения они могут упустить эти мимолётные возможности.

Исследователи обнаружили, что только арктические диатомовые водоросли способны перемещаться сквозь настоящий лёд. Умеренные диатомовые водоросли (виды из более тёплых вод) полностью теряют подвижность на замёрзших поверхностях. Они не могут прикрепиться ко льду и дрейфуют только благодаря течениям или столкновениям.

Как на стекле, так и на льду арктические виды демонстрировали не только более быстрое движение, но и совершенно иную устойчивость к холоду. Когда Чжан и её команда измерили силу, необходимую для отрыва от ледяной поверхности, арктические диатомовые водоросли держались прочно. Виды умеренного климата мгновенно отслаивались.

Исследователи полагают, что эта уникальная адгезия может быть связана со специализированными белками, связывающими лёд. Эти молекулы также используются некоторыми обитающими в холодных условиях бактериями и рыбами для прилипания к поверхности или сопротивления замерзанию.

Добавляя в воду крошечные флуоресцентные шарики и наблюдая за их движением, команда составила карту сил, генерируемых диатомовыми водорослями при движении. Эти шарики действовали как следы на снегу, оставляя невидимые следы под клетками.

Они также построили термодинамическую модель, которая имитирует, как внутренние силы, такие как силы от миозиновых двигателей, уравновешивают внешнее сопротивление, например, липкое сопротивление слизи и жидкости, окружающей диатомовые водоросли.

В результате была получена картина энергоэффективности: ледяные диатомовые водоросли развили как более низкие внутренние потребности в энергии, так и внешние материалы (например, их слизь), которые меньше изменяются с температурой, чем у видов умеренного климата.

Арктические диатомовые водоросли играют важнейшую роль в полярной пищевой сети. Они составляют основу экосистемы, поддерживающей существование всего живого: от криля до тюленей и белых медведей. Если они не просто выживают во льдах, но и двигаются, ориентируются и преобразуют окружающую среду, это меняет наше представление о потоке питательных веществ и энергии в одной из самых экстремальных сред Земли.

«Сверху Арктика белая, но снизу она зелёная — абсолютно зелёная из-за водорослей», — сказал старший автор исследования Ману Пракаш, биоинженер из Стэнфорда, потративший годы на разработку инструментов для изучения жизни в сложных условиях. «Это заставляет понять, что это не просто крошечный объект. Это важный элемент пищевой цепи, контролирующий всё, что происходит подо льдом».

Некоторые исследователи полагают, что подвижность диатомовых водорослей может даже влиять на образование и таяние льда. Их выделения могут служить зародышами для роста нового льда.

Это открытие сделано в критический момент. Арктика нагревается быстрее, чем любое другое место на Земле. Многие прогнозы предполагают, что в течение следующих 25–30 лет этот регион может полностью освободиться ото льда летом.

«Многие мои коллеги говорят мне, что через 25–30 лет Арктики не будет», — сказал Пракаш. «Когда экосистемы исчезают, мы теряем знания о целых ветвях нашего древа жизни».

И эта потеря может произойти как раз в тот момент, когда учёные начинают понимать, как работают эти экосистемы. Специализированные микроскопы и полевые эксперименты, используемые в этом исследовании, зависят от долгосрочной поддержки таких организаций, как Национальный научный фонд. Однако эти программы столкнулись с резким сокращением бюджета — по некоторым оценкам, до 70% на полярные исследования.

Без инфраструктуры, подобной Sikuliaq, или времени на разработку и внедрение инструментов, подобных микроскопу Чжана, работающему при отрицательных температурах, целые миры микробов могут остаться неизведанными.

По информации https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/186155-obnaruzheny-arkticheskie-vodorosli-sposobnye-peredvigatsya-vo-ldu-pri-15-c

Обозрение "Terra & Comp".

�