Начало тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

.

Следующая статья в книге “Московский концептуализм”, Бориса Гройса, заставляет меня перестать опираться на упоминание названий работ и их авторов и перейти на только авторов и уже в интернете искать, что они сотворили.

“…лучше попытаться отреагировать на суждения о московском концептуализме, с которыми автор сталкивается многократно, посещая время от времени современную Россию. Таких суждений в основном два:

1. Московский концептуализм вообще не концептуализм, потому что он не похож на стандартный англо-американский Concept Art – такой, каким он представлен группой Art & Language или Джозефом Кошутом.

2. Московский концептуализм был реакцией на советский режим и на специфическую ситуацию художника при этом режиме.

[Будто англо-американский концептуализм не был реакцией на англо-американский дух времени, на противнейшее Потребление, превратившее людей почти уже в животных.]

С крахом этого режима московский концептуализм потерял всякий смысл, так как он целиком остался в своем, советском времени.

[Глупости. Этак и Высокое Возрождение потеряло всякий смысл, потому что дух того времени – содрогание от той моральной низости, до какой докатилось итальянское общество с зародышем первичного капитализма, требовавшего свободы предпринимательства, рванулось прочь от ограничений Церкви, - да так рванулось (стилем, названным Лосевым оборотной стороной титанизма – рисовали схематически половые органы и больше ничего), что самым чутким стало ясно: “Так жить нельзя!”; и – родился подсознательный идеал гармонии низкого с высоким, потребовавший для выражения себя иллюзорной степени похожести изображения на натуру.

Квалифицированный восприемник обязан войти в курс духа времени, волновавшего художника (требование гармонии в 15 веке и отчаяние от эпохи Потребления в 20 веке), а не объявлять в 21 веке, что всё прежнее устарело.]

Итак:

(1). Да, московский концептуализм не похож на англо-американский Concept Art. С этого утверждения начинается моя статья Московский романтический концептуализм (1979), и там же объяснено, в чем разница между этими двумя феноменами. Но, конечно, можно спросить: если эти феномены столь различны, то зачем называть их одним и тем же именем? Ответ прост: сам по себе англо-американский Concept Art представляет собой лишь один из вариантов концептуалистских течений, распространившихся в 1960-е – 1970-е годы по всему миру. К этим течениям принято относить творчество бельгийца Марселя Бродхерса, итальянца Джулио Паолини, бразильцев Лижии Кларк или Хелио Ойтицика – среди многих и многих других художников того времени. Все эти художники весьма различны по методам работы, по материалу, с которым они работали, по стилистике, эстетике и идеологии их работ.

[Особенно слово идеология меня возмущает. Она одна и та же: ницшеанство для всех ультраразочаровавшихся ультраиндивидуалистов, от постимпрессионистов начиная по сей день. Я понимаю, почему это не осознают. Потому что ницшеанский философский идеал – у всех этих ультраразочаровавшихся – метафизическое иномирие – подсознательный, не дан сознанию авторов, а учёные понятие “подсознательный идеал” могли б узнать в 1965 году из “Психологии искусства” Выготского, но… не захотели.]

Но всех этих художников объединяет общий концептуалистский интерес – а именно интерес к соотношению между изображением и языком” (С. 23).

Гройс не договорил главного (о чём речь была в самом начале моих комментариев к книге): соотношение это – НЕИЗВЕСТНОСТЬ в метаниях внимания “между изображением и языком”. Причём эта Неизвестность тонкошкурыми ультраиндивидуалистами совершенно непереносима, вплоть до подсознательного идеала бегства из Этого мира в метафизическое иномирие.

Надо отметить, что, если б было общепринято понятие “формула идеостиля”, то это иномирие состоит в отношениях равенства с формулой идеостиля Высокое Возрождение: “гармония низкого и высокого”. Формулы есть формулы – они сухи. В них то, что называется искусством вымысла, одинаково по ценности.

Но!

Насколько разнится для этих двух идеостилей искусство изображения (если речь об изобразительном искусстве) или искусство слова (если речь о литературе).

Форма для гармонии – иллюзорная похожесть, требует для себя какой-то бесконечной по величине искусности, умения. А форма для иномирия требует всего лишь соотнесения чего-то (абы чего) с языком (тоже абы каким).

*

Смотрите продукцию Art & Language.

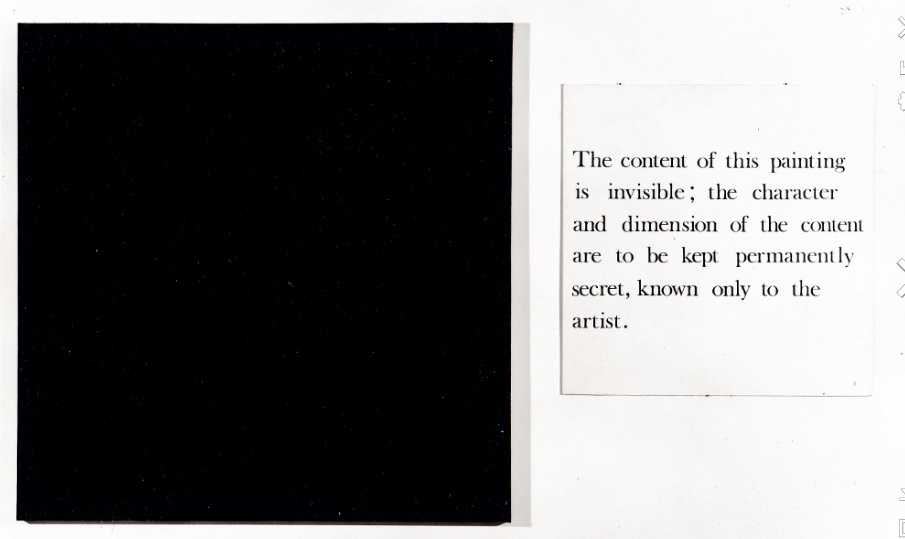

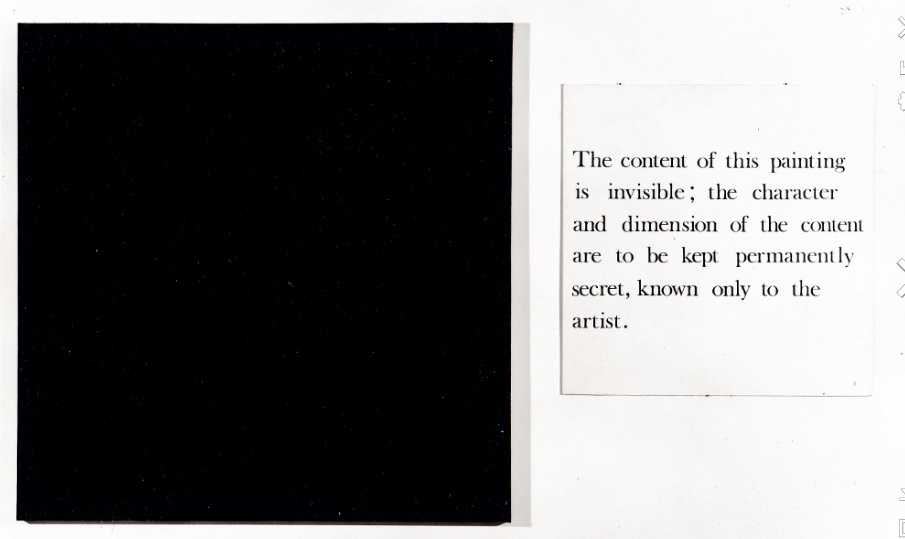

Мел Рамсден. Секретная живопись. 1967.

Перевод надписи такой:

“Содержание этой картины невидимо; характер содержания должен храниться в секрете и известен только автору”.

Конец надписи аж портит то, ради изображения чего (Неизвестности) всё затеяно. В самом деле: а где ж мистика, иррациональность, если секрет “известен автору”?

Даже качество искусства вымысла снижается из-за приоритета у “Чёрного квадрата” (1915) Малевича для того же метафизического иномирия. У того сталкивалась вся прежняя живопись, то, что заслонено {1}, с отрицанием её {2}, катарсисом от чего было метафизическое иномирие {3}. А у Рамсдена сталкиваются два объекта внимания, катарсисом от чего – то же метафизическое иномирие. (Предшествовавшие чёрные квадраты затевались ради потехи и потому не должны приниматься во внимание.)

*

Теперь про “бельгийца Марселя Бродхерса”.

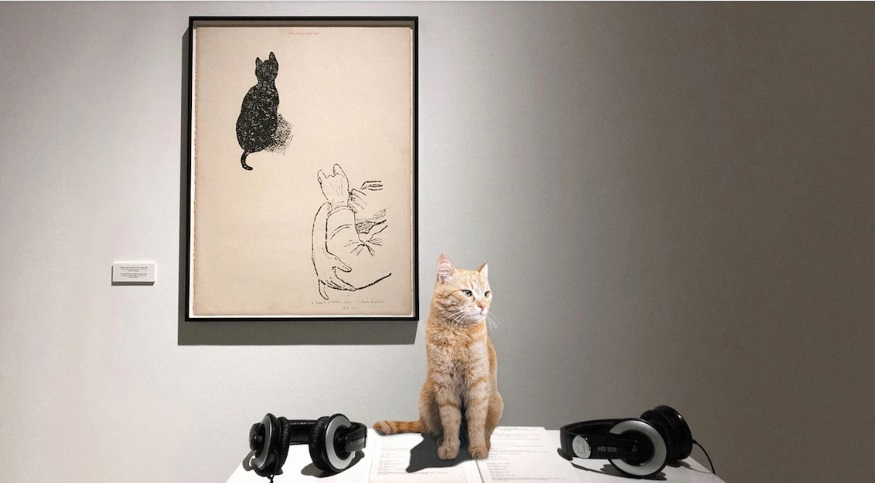

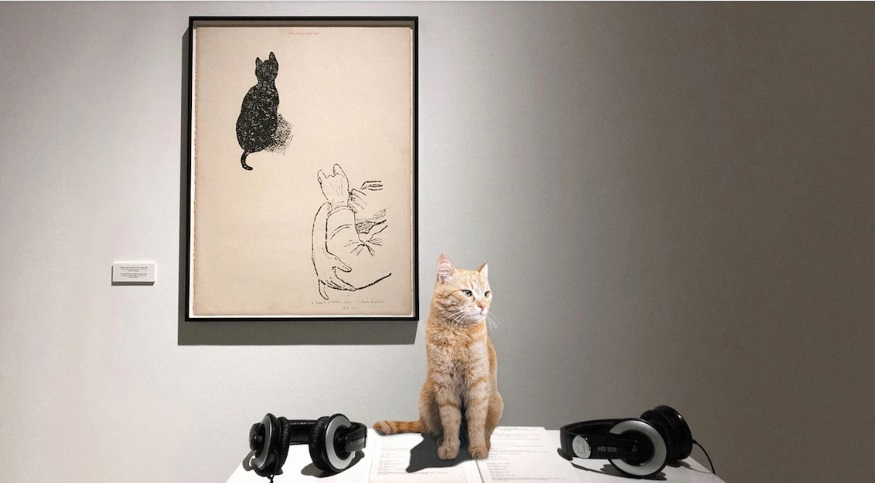

Марсель Бродхерс. Интервью с котом. 1970.

Я не в состоянии на дзен-канале ставить аудио файл, поэтому просто сообщаю, что имеется в виду, что восприемник надевает левую или правую пару наушников (муляж ли кот или живой, я не знаю) и слышит такой диалог:

"Марсель Бродхерс: Это красивая картина?.. Можно сказать, что она соответствует ожидаемому в эпоху очередных преобразований в области концептуального искусства и методах отображения реальности?

Кот: Мяу!

МБ: Вы так считаете?

Кот: Мяу!

МБ. Однако этот цвет напоминает о шедеврах абстрактной живописи, не правда ли?

Кот: Мяу!

МБ: Вы не считаете, что это некое проявление академизма?

Кот: Мяу!

МБ: Нет, если речь об оригинальности, с этим все же можно поспорить?

Кот: Мяу!

МБ. Но речь идет… Ведь не следует забывать о рынке!

Кот: Мяу!

МБ: Но эти картины еще надо продать!

Кот: Мяу!

МБ: А что делать тем, кто приобрел картины уже давно?

Кот: Мяу!

МБ: Они их перепродадут? Или продолжат… Что вы об этом думаете? Сейчас многие художники задаются такими вопросами…

Кот: Мяу! Мяу!

МБ: Что же, закрыть музеи?!!

…

МБ: Это трубка.

Кот: Мяу!

МБ: Нет, это не трубка.

Кот: Мяу!

…

МБ: Интервью записаны в Музее современного искусства, отдел орлов, Бургплац, 12, Дюссельдорф

Кот: Мяу! ".

Новшество в том, что напечатанные слова заменены звучащими.

Я себе не представляю, какой величины нужно иметь добрую волю, чтоб представить, что наведённая тут неизвестность, на что обращать внимание, способна довести до такого отчаяния, что захочется броситься вон из Этого мира в иномирие.

Разве что это насмешка над ницшеанством, то есть – постмодернизм (пофигизм). И строго говоря – не концептуализм.

*

Про “итальянца Джулио Паолини”.

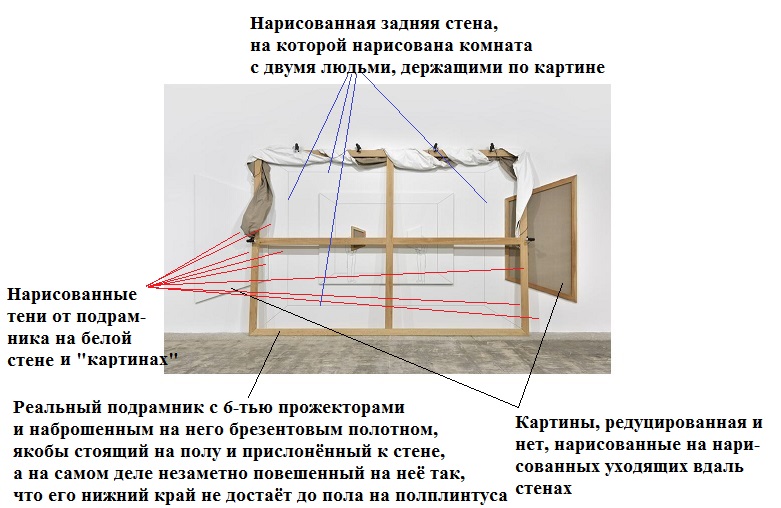

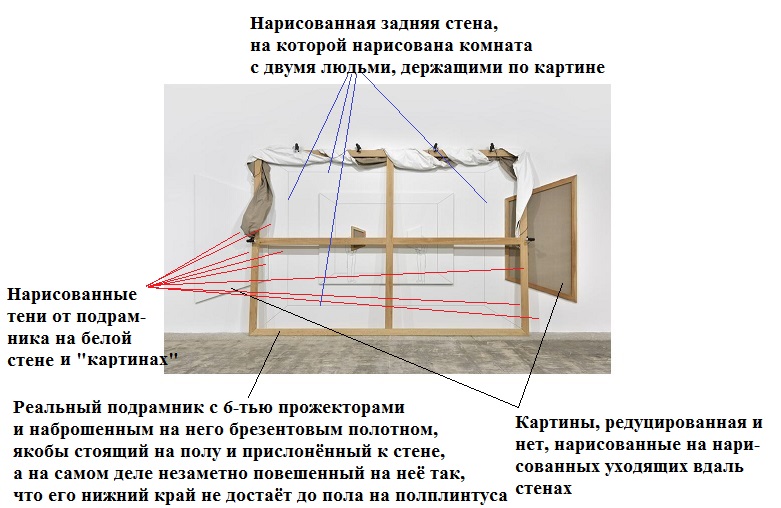

Паолини. Два персонажа в поисках автора. 1996.

Объяснение того, что мы видим, я дам в виде картинки с надписями.

Полный ералаш. Неизвестность, столь непереносимая для Ницше лично и ницшеанцев в реальном мире, что их подсознательный идеал – “удрать” из Этого мира в принципиально недостижимое метафизическое иномирие.

У попа была собака…

*

Про “бразильцев Лижию Кларк или Хелио Ойтицика”.

Лижия Кларк. Скульптура из серии “Зверьки”. 1960.

Ойтицик. Болиды. 1963-1969.

Тут опять пример расхождения сознания и подсознательного идеала. Прямо, в подсознательный идеал метафизического иномирия ведёт заумность фигурок, в смысле отсутствия рациональности. “Историки искусства часто называют неоконкретизм предшественником концептуального искусства из-за своей “заумной метафизики”” (Википедия). А сознание – из-за частых политических передряг в Бразилии – ратовало просто за свободу от: “независимость творчества перед лицом объективного знания (науки) и практического знания (морали, политики, промышленности и т. д.)” (https://forma-slova.com/ru/articles/47703-neoconcretism-what-it-was-artists-works-summary).

Все одним миро`м мазаны.

*

“В эпоху модернизма оппозиция между языком и изображением резко обострилась. Художники стремились освободиться от литературности, повествовательности, содержательности, идеологичности. Они стремились изготовить нечто такое, на что можно только смотреть, но что нельзя передать словами. В то же время модернистская литература стремилась освободиться от всякой картинности, описательности – стать “чистым текстом”. Концептуализм, напротив, понял визуальное искусство как своего рода язык, а текст – как своего рода изображение” (С. 23).

В этом только часть правды. Она в том, что до второй половины 19 века в европоцентристском мире свирепствовало прикладное искусство (рождающееся как замысел сознания). Самое яркое – передвижничество в России с самозаданием плакать о несчастном народе, освобождённом от крепостного права без земли. Академизм был таким же – обслуживал радость жизни верхов общества. Таким же был и тот реализм, который понимается как натуроподобие, не стесняющееся и грязи. Настоящий реализм – угадывание в социуме того нового, которого ещё никто, кроме автора не увидел, - использовал подсознательный идеал истины и не был прикладным искусством (мало ли что откроется интуиции). Но такие произведения были исключением. И натурализм выражал догму о, мол, тотальной низости жизни, т.е. тоже усиливал знаемое заранее. Даже часть – простецкая – символизма была прикладной: о неведомой заоблачности идеала, благого для всех. И только перед концом века это прикладное всё так опротивело, что началась тяга к неприкладному искусству, в котором идеал сознанию автора не дан, и потому кажется освобождением “от литературности, повествовательности, содержательности, идеологичности”. Первым оказался импрессионизм. Его подсознательный идеал ценности абы какой жизни осознавался без “абы какой”. Тем не менее это довольно-таки негативное свойство. И потому связано с изрядным корёжением натуропордобия. Лишь символизм (непростецкий) с подсознательным идеалом, который можно выразить пословицей “не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасёшься” движим был сверхбудущим благом для всех, христианоподобным спасением, сколько-то позитивным. Всё остальное неприкладное оказалось связано с наикрайнейшим разочарованием. И потому новшества формы (модернизм) стали связывать с негативным (натурокорёжением), забывая про позитив символизма и того натурокорёжение в виде заоблачности всякой. (Возникшая тогда же главная тенденция времени, романтическая революционность, не могла преодолеть грех гражданского романтизма столетней давности, бывшего насквозь прикладным искусством.) Вот и получился модернизм на лицо ужасным и недобрым внутри. Даже футуристы, казалось бы, прогрессом пленённые (Абсолютный позитив в подсознательном идеале), видели в реальном прогрессе то тот, то иной негатив, и воспевали прогресс, как бы закусив губу до боли – с натурокорёжением. Их поэтому по инерции тоже в модернизм записали. Естественно, что с появлением концептуализма (подсознательно пессимистичного) тот попал в то же натурокорёжение, закреплённое за модернизмом.

16 ноября 2023 г.